Enquanto jogava Detroit: Become Human, me peguei compulsivamente traçando paralelos com a robô Sophia, o androide de verdade que ganhou a internet protagonizando um vídeo mais bizarro que outro. Também me veio à mente aquele episódio do Black Mirror, com seu quadrúpede bélico em preto e branco, e as máquinas cada vez mais incríveis assustadoras da Boston Dynamics, que já conseguem até mesmo dar um salto mortal para trás – algo que eu e meus 80 bilhões de neurônios humanos provavelmente jamais conseguiremos.

Por enquanto, no mundo real, podemos rir das vídeo-cacetadas estreladas por um protótipo de cão-robô, e até mesmo colocar celebridades para trollar inteligências artificiais sem que isso tire o sono da humanidade. Mas, no universo imaginado pela Quantic Dream, o sonho de criar máquinas tão ou mais competentes que suas contrapartes humanas se tornou uma realidade – e também um pesadelo.

SERIAM OS ANDROIDES OVELHAS ELÉTRICAS?

O futuro imaginado por David Cage em seu novo filme jogável é de molhar as calças – de medo e excitação. O ano é 2038, e boa parte do mundo já se acostumou com a ideia de usar os androides como ferramentas no dia a dia, tanto para usos profissionais quanto domésticos.

Está com preguiça de tirar o lixo ou arrumar a cama? Adquira um modelo AX-400 e ele cuidará da casa por você. Procurando um operador de câmera que jamais tire férias remuneradas? Talvez um JB-300 seja o que você precisa. Ou quem sabe não esteja tendo sorte com as mulheres? Neste caso, uma WR-400 pode satisfazer plenamente suas fantasias – das mais pudicas às mais exóticas.

E afinal, quem não iria querer uma máquina executando cada trabalho sujo do qual gostaríamos de nos livrar? As máquinas, claro. Mas também as pessoas que foram substituídas por elas.

UMA CIDADE EM CONFLITO

A Detroit de Become Human é uma cidade dividida. Suas ruas estão cheias de néon, drones e hologramas, mas também de gente demonizando a tecnologia. Em uma mesma praça, logo no início do jogo, é possível ver um sujeito preconizando o apocalipse pelas mãos das máquinas enquanto, ao fundo, outdoors do tamanho de casas exibem os mais recentes modelos de androides domésticos.

Se de um lado temos vitrines multicoloridas brilhando em cada esquina, onde robôs elegantes fazem as vezes de manequim, de outro temos manifestações antiandroides organizadas por gente que perdeu o emprego por conta das máquinas. Existe até mesmo uma banda composta inteiramente por androides, a Here4U – que luta pelo direito de ser indicada a um prêmio musical –, e também sua contraparte ideológica: um artista de rua que, por um dólar, se oferece para tocar “música humana”.

Diversos locais de Detroit, como bares, motéis e estabelecimentos comerciais, têm plaquinhas na entrada proibindo o acesso de androides. Muitas vezes, são os próprios robôs que se responsabilizam por manter a área segura. Até mesmo o transporte público é uma ode à segregação: os androides devem ficar em um lugar específico, separados dos humanos, de pé no fundo do ônibus – e a óbvia referência a fatos históricos não está ali por acaso.

Troque os robôs por minorias étnicas e sociais e não será difícil enxergar a crítica por trás da ficção (ainda que, por ironia, a Quantic Dream tenha sido recentemente acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico, machista e homofóbico).

Considerando este cenário de tensão latente, não é surpresa que alguns androides comecem a desenvolver um tipo de mutação em seu sistema, que os permite rejeitar sua programação original e tomar as próprias decisões, mais ou menos como um vírus do livre-arbítrio. E esta é a premissa do jogo.

UMA HISTÓRIA, TRÊS NARRATIVAS

Depois de nos colocar no comando de quatro personagens no aclamado Heavy Rain, de 2010, e no controle de uma única Ellen Page no criticado Beyond: Two Souls, de 2013, a Quantic Dream voltou atrás e preferiu repetir o que dava certo, buscando uma fórmula narrativa que desse conta de dividir o protagonismo entre diferentes personagens.

Em Detroit, você tomará decisões – e se arrependerá delas – na pele de três androides, cada um com motivações e objetivos particulares.

Markus é uma espécie de cuidador/mordomo que mantém uma relação paternal com seu dono, um artista idoso que o incentiva a explorar suas capacidades.

Kara é uma empregada doméstica que vive em um lar abusivo, agindo como mãe da garotinha Alice e obedecendo às ordens de seu dono Todd, um viciado em rubrite (a droga sintética do jogo, feita a partir do fluído que corre nas veias dos androides).

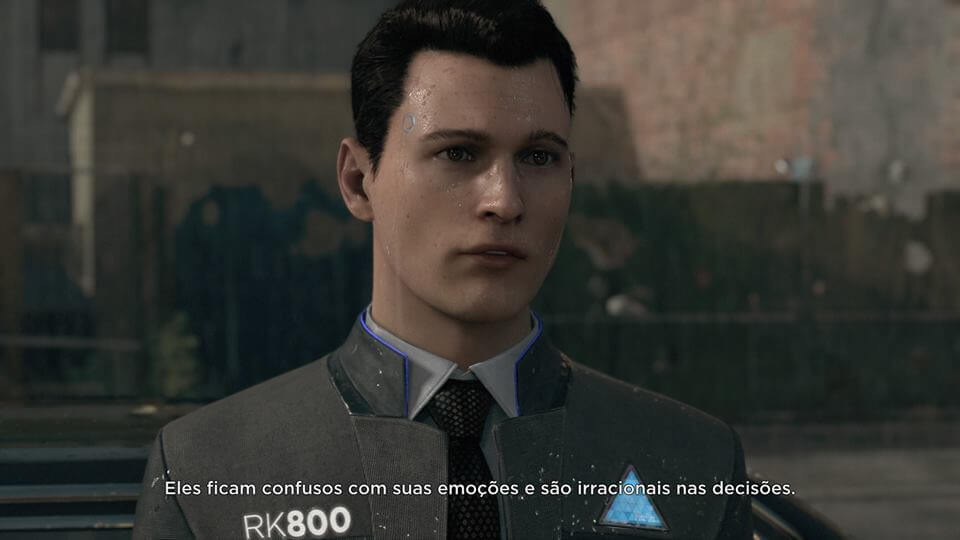

Já Connor, o personagem mais interessante de todos, é um androide feito para ajudar a polícia em suas investigações, e caberá a ele dar um fim à revolução dos robôs – ou unir-se a ela.

O que costura essas diferentes histórias é a ameaça dos divergentes – androides que se rebelaram contra sua programação e decidiram fazer o que bem entendessem. Além do trio principal, existe uma boa porção de personagens coadjuvantes em Detroit. Alguns exercem um papel pequeno, outros crescem até se tornarem fundamentais ao desenrolar da trama – e quase todos podem morrer a qualquer momento.

Este é o básico do que dá para dizer sobre a história do jogo sem acabar com nenhuma surpresa. Assim como nos outros trabalhos da Quantic Dream, quanto menos você souber sobre a narrativa, mais proveitosa ela será. E, mesmo assim, sua história dificilmente será igual à minha.

Eu joguei Detroit duas vezes antes de escrever esta resenha. Na primeira jogada, salvei a maioria dos personagens e tive um final bastante satisfatório. Na segunda, busquei fazer tudo o que não tinha feito na primeira. Uma pá de gente morreu e o final foi mais amargo que cabo de guarda-chuva. Em ambas as ocasiões, porém, segui firme em minhas escolhas – o que nos leva ao próximo ponto.

O MELHOR DOS MUNDOS POSSÍVEIS

Leibniz afirmava que vivíamos todos no melhor dos mundos possíveis. Isso quer dizer que, mesmo quando algo acaba dando terrivelmente errado, significa que deu menos errado do que daria em todas as outras realidades possíveis. Difícil de acreditar, fácil de entender.

Jogar Detroit é mais ou menos como viver sob o imperativo Leibniziano. O tempo todo você estará lidando com situações difíceis, sendo obrigado muitas vezes a escolher entre o ruim e o pior, e quase nunca terá certeza de que escolheu corretamente.

Sacrificar a vida de um inocente ou pôr em risco toda uma operação? Roubar de uma família ou ver sua protegida sofrendo? Explodir a cabeça de um androide ou permitir que ele escape com informações vitais?

Perguntas como estas – e outras muito piores – serão lançadas para você durante sua estadia em Detroit. Inevitavelmente, em algum ponto, você sentirá que fez a escolha errada, e desejará voltar atrás – o que é possível, graças ao sistema de divisão de capítulos que lhe permite selecionar e rejogar a partir de qualquer trecho da história.

Mas, quando isso acontecer, lembre-se do discurso de Leibniz: nada está tão ruim que não pudesse ser pior. Às vezes, o que parece ter sido uma decisão precipitada acabará tendo desdobramentos surpreendentemente benéficos. E, às vezes, será o contrário. Seja como for, o próprio menu do jogo nos aconselha a jogar tudo pelo menos uma vez do começo ao fim, sem nunca voltar atrás, antes de fazer experimentações. E, falando em menu do jogo…

CHLOE

É bem provável que Detroit seja o primeiro jogo a ter um menu tão interessante quanto seu conteúdo principal. Isso porque nele vive uma robozinha chamada Chloe, uma loira muito gata réplica do primeiro modelo de androide a ser fabricado em larga escala. Ela simula uma inteligência artificial, conversando com você, citando autores famosos e brincando com seu senso de realidade por meio dos dados que lê no sistema do PS4.

Por exemplo: comecei a jogar Detroit em uma sexta-feira. Depois de se apresentar e me auxiliar com as configurações iniciais, Chloe expressou para mim suas expectativas de que aquele seria um bom fim de semana. Quando voltei a jogar no sábado, ela gentilmente disse: “Você jogou até tarde ontem, espero que tenha tido uma boa experiência”. Sim, Chloe, eu tive!

Demorei mais ou menos uma semana para terminar o jogo pela primeira vez. Durante este período, devo ter passado pelo menu cerca de oito ou dez vezes. E a Chloe sempre tinha algo novo a dizer: fosse elogiando a decoração da minha casa, fosse perguntando se nós éramos amigos. Rolou inclusive uma pesquisa, com perguntas capciosas como “Você acredita que um dia as máquinas tomarão consciência?” Sim, Chloe. Agora eu acredito.

DETROIT: BECOME HUMAN

Joguei a primeira metade de Detroit: Become Human sabendo que estava diante de uma produção extraordinária, mas incapaz de acreditar que ela seria mais competente que Heavy Rain, até então a obra-prima de David Cage.

A segunda metade, entretanto, foi incrível o bastante para me convencer de que estava diante do ápice das idealizações da Quantic Dream. Detroit não é um jogo. Detroit não é um filme.

Detroit é um evento, e seu subtítulo não se refere à humanização dos androides da trama, mas à humanização de quem vivencia esta experiência.